LES CONFÉRENCES PORTALIS

Conférence n°10 - Les nouvelles formes de préjudices en Droit (1er octobre 2021)

Conférence n°9 - La légitimité : un concept utile aux juristes ? (1er mars 2019)

Le 4 février 2020 s'est tenue à 14 H la IXe Conférence Portalis organisée par l'Association de l'Institut Portalis, en visioconférence, sur le thème : "Qu'est-ce qu'une révolution juridique ?" avec Mmes et MM. Manon Altwegg-Boussac, Professeur à l'Université Paris-Est Créteil, Pascale Deumier, Professeur à l'Université Lyon 3, Marcel Morabito, Professeur émérite de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, membre de l'ILF-GERJC, et Vincent Réveillère, Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille.

Avec le soutien de la Commission de la jeune recherche constitutionnelle.

Conférence n°9 - La légitimité : un concept utile aux juristes ? (1er mars 2019)

L'AIP organise sa 9e Conférence Portalis le Vendredi 1er mars 2019 sur le thème :

"La légitimité, un concept utile aux juristes ?"

La problématique abordée sera celle de la difficulté et de la possibilité de traiter de la légitimité en droit, tant au sein de la doctrine, qu'en droit positif. Quels problèmes pose la notion de légitimité ? Quelle appréhension possible de cette notion par les juristes et le droit plus généralement ?

Interviendront à cette occasion :

- M. le doyen Philippe Bonfils, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, sur la légitimité saisie par le droit pénal ;

- M. Jean-Baptise Donnier, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, sur la légitimité saisie par le droit privé ;

- M. Idris Fassassi, Professeur à l'Université de Picardie, sur la légitimité saisie par le juge et en particulier le juge constitutionnel ;

- M. Alexandre Viala, Professeur à l'Université de Montpellier, sur les rapports conflictuels entre légitimité et droit en général.

La conférence publique se tiendra de 16h15 à 17h30 en amphithéâtre Mirabeau à la Faculté de Droit d'Aix-en-Provence et sera suivie de questions de l'auditoire.

Conférence n°8 - Le dualisme juridictionnel : vielle controverse ou nouveaux enjeux ? (25 septembre 2018)

L’Association de l’Institut Portalis a organisé le mardi 25 septembre 2018, au sein de la Salle des Actes de la Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence, la 8e édition des « Conférences Portalis », intitulée « Le dualisme juridictionnel : vieille controverse ou nouveaux enjeux ? »

L’objet de cette conférence était d’étudier la pertinence et la possible remise en cause du dualisme juridictionnel, à l’aune des débats et des prises de position les plus récentes, émanant notamment du Premier Président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel.

À ce titre, Monsieur le Doyen Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES a abordé la question du dualisme juridictionnel dans une perspective de droit comparé, en mettant en exergue la spécificité du modèle français à l’aune de la grande diversité des organisations en la matière, principalement en Europe.

Monsieur Clemmy FRIEDRICH, docteur en droit de la faculté de Toulouse le Capitole, est intervenu, quant à lui, sur les débats, controverses, et fondements historiques du dualisme juridictionnel en France.

Monsieur le Professeur Jean-Baptiste PERRIER a ensuite traité de la problématique relative à la pertinence du dualisme juridictionnel dans le cas spécifique de la protection des droits et libertés, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Enfin, Monsieur Philippe METTOUX, Conseiller d’État, Directeur juridique de la SNCF, a présenté et défendu sa position en faveur d’une suppression pure et simple du dualisme juridictionnel français au profit d’un modèle fondé sur un ordre de juridiction unique composé de chambres spécialisées.

Par la suite, les conférenciers ont engagé un débat sur leurs interventions respectives avant de répondre aux questions de l’auditoire.

Cette conférence, organisée par Madame Chloë GEYNET, doctorante et ATER à l'Université d'Aix-Marseille et Vice-président de notre Association en charge de l'organisation des conférences, s’est tenue en fin de journée (de 17H30 à 19H30) et a réuni une centaine de personnes. Elle fera l’objet d’une publication dans le numéro 2019 des Cahiers Portalis.

Nous tenons à remercier l’ensemble des intervenants ainsi que les personnes membres de l’auditoire et espérons vous trouver nombreux pour notre prochaine conférence au premier trimestre 2019.

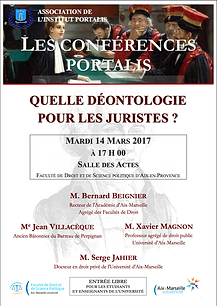

Conférence n°7 - Quelle déontologie pour les juristes ? (14 mars 2017)

La notion de déontologie est en permanence soumise à interrogations, débats et interprétations. Inhérente à l’exercice des professions juridiques, celle-ci est naturellement remise en question par l’évolution des pratiques professionnelles et sociales. La redéfinition de son domaine et de ses manifestations, pour les juristes, faisait l’objet de la présente conférence.

Le thème était alors abordé autour de quatre interventions suivies des questions de l’auditoire :

La première, prononcée par Monsieur le Recteur Bernard Beignier, visait à aborder la question de la notion de déontologie de manière globale, ainsi que ses manifestations, afin d’introduire le thème de notre conférence.

Monsieur le Bâtonnier Jean Villacèque intervenait, quant à lui, sur la déontologie dans le cadre des relations entre avocats et magistrats en s’appuyant sur des exemples concrets, issus de la pratique.

Monsieur le Professeur Xavier Magnon, s’interrogeait sur l’existence même d’une déontologie des universitaires, qu’ils soient enseignants ou chercheurs.

Enfin, Monsieur Serge Jahier, docteur en droit et élève avocat, évoquait le cas d’une autre profession juridique en revenant plus particulièrement sur le lien entre déontologie et responsabilité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Conférence n°6 - La propriété, un concept en mutation (7 novembre 2016)

Le concept de propriété est en permanence sujet à interrogations, débats voire controverses. Alors qu’il est considéré comme l’un des plus anciens concepts juridiques, il est naturellement soumis à rude épreuve, à l’aune des évolutions de la société et de ses pratiques, et tend à évoluer lui-même.

Cette mutation a été abordée autour de quatre interventions suivies de questions de l’auditoire :

La première, prononcée par le Professeur Jean-Louis Mestre, visait à aborder, dans une perspective historique, les évolutions de la notion de droit de propriété en matière constitutionnelle.

Madame le Professeur Gwendoline Lardeux abordait ensuite la question de la définition même de la notion de propriété, interrogeant notamment sa conceptualisation par la jurisprudence.

Madame Fanny Tarlet proposait ensuite une analyse des mutations subies par la propriété des personnes publiques, en droit administratif à travers l’exemple des biens publics mobiliers.

Enfin, parce que la théorie de la propriété a toujours suscité le débat au sein de la doctrine universitaire, la conférence s'est achevée par l’intervention de M. Alexandre Ferracci, qui évoquait les récentes controverses doctrinales quant à la nature du droit de propriété.

Conférence n°5 - Le bien commun,

objet juridique non identifié ? (4 mars 2016)

Le thème a été abordé autour de trois axes en vue de répondre à une problématique globale : celle de l’existence et de l’influence, réelle ou supposée, de la notion de Bien commun en droit.

La première intervention, du Professeur Jean-Claude Ricci, visait à cerner la notion juridique de Bien commun. Comment celle-ci, issue notamment de la pensée de Saint-Thomas d’Aquin, a ensuite été « sécularisée » ? De quelle manière a-t-elle influencé les idées philosophiques et politiques ? Telles sont certaines des questions qui étaient ici abordées.

L'intervention suivante, du Professeur Jean-Marie Pontier, soulevait la question de la délimitation de la notion de droit commun à partir d’une notion qui lui est voisine : celle d’intérêt général. Ces deux notions sont-elles similaires ? S’agit-il de fictions complémentaires, distinctes ? En quoi peuvent-elles être différenciées ?

La dernière intervention, de M. Jean-François Marchi abordait enfin un domaine où le Bien commun est aujourd’hui au centre de l’actualité. En effet, à l’échelle et par les mécanismes du droit international, de nouvelles questions émergent notamment autour des biens publics mondiaux, tels l’eau, l’air ou le patrimoine culturel. Existe-t-il un Bien commun en droit international ? Si oui, comment le délimiter afin que le droit puisse s’en saisir ?

L’étude de la notion de Bien commun et de son influence sur de nombreuses branches juridiques nous invite à nous interroger sur l’emplacement et la porosité des frontières du droit. Permettent-elles d’appréhender de nouveaux objets juridiques venus d’ailleurs ?

Conférence n°4 - L'oubli et le droit (17 novembre 2014)

Pour cette IVe Conférence Portalis, l'amphithéâtre Peiresc affichait quasiment complet, et le thème retenu pour l’occasion (l’oubli et le droit) ainsi que la qualité des intervenants ont été salués à leur juste valeur.

En effet, l'AIP a eu l'honneur d'accueillir MM. Jean Frayssinet, Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et membre de la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, Bruno Rebstock, avocat à la Cour, et Xavier Philippe, Professeur agrégé des facultés et Directeur de l'Institut Louis Favoreu - GERJC. Tous ont apporté leur éclairage dans un domaine juridique précis quant à la problématique qui était soulevée, à savoir celle de l'ambivalence des rapports entre l'oubli et le droit qui évoluent entre nécessité et pis-aller.

Un oubli nécessaire.

Tel a été le point de vue du Professeur Jean Frayssinet à travers son intervention intitulée Le droit à l'oubli dans le traitement des données personnelles. "Tout ce qui est mis sur internet est inoubliable", dès le départ le ton était donné. Cela est d'autant plus vrai que rien n'est fait à l'échelle nationale et internationale pour encadrer légalement ce droit à l'oubli numérique. Ce n'est que grâce à l'heureuse ingénierie des juges européens et internes, non sans une certaine pression sociologique, que se construit peu à peu

une protection efficace. Progressivement donc, le pessimisme introductif a laissé place à un optimisme quant à l'évolution des moeurs et pratiques dans ce domaine.

Un oubli ambigu.

Voilà comment pourrait être résumée l'intervention de Maitre Bruno Rebstock qui avait à traiter du droit à l'oubli en droit pénal: comment concilier intérêt de la victime et intérêt de la société ? Il fallait un rappel sur la raison-d'être du procès pénal pour bien cerner toute l'ampleur du problème. En effet, si l'on perçoit de nos jours le procès pénal comme une prise en considération de la victime, il ne faut oublier qu'il sert avant tout à réparer un tort causé à la société. Ce glissement du procès pénal va ainsi de paire avec une modification continue des seuils de prescription. Cependant, ce besoin de repousser l'oubli ravive le couple victime/bourreau et peut-être facteur d'insécurité juridique. Ainsi, s'il est nécessaire dans certaines situations de repousser le point de départ de la prescription, il faut également laisser naturellement le temps passer.

Un oubli malheureux.

Ce fut l'opinion du Professeur Xavier Philippe qui avait à répondre à la question suivante : Violation grave des droits de l'Homme, faut-il oublier pour avancer ? Ainsi, toute société qui doit se reconstruire après une crise grave ne peut se permettre d'oublier ce qui s'est passé. L'amnistie générale ne peut être la solution car elle signifie d'abord irresponsabilité des auteurs de violations graves des droits de l'homme. Surtout elle emporte des conséquences sociologiques terribles puisque le devoir de mémoire n'est pas possible. Or c'est par la mémoire que la société se reconstruit et que la confiance mutuelle, précédemment brisée, réapparait. Il faut souligner d'ailleurs les mécanismes de justice transitionnelle qui permettent l'établissement de la vérité, aux dépens, il est vrai, d'une réponse pénale atténuée.

L'oubli et le droit entretiennent et continueront à entretenir des rapports équivoques voire contradictoires. Pour saisir tout l'ampleur de la problématique, il fallait cependant sortir des divisions juridiques classiques. C'est un problème transversal qui touche tant le droit public que le droit privé, le droit interne que le droit international. Et cela a bien été mis en évidence par cette quatrième conférence de l'AIP. Les actes sont disponibles au sein du troisième numéro des Cahiers Portalis.

|  |

|---|

Conférence n°3 - Vers la fin de l'État? (17 mars 2014)

Le lundi 17 mars 2014 s'est tenue la troisième conférence de l'Association de l'Institut Portalis intitulée "Vers la fin de l'Etat" avec MM. Frédéric Rouvillois, Professeur à l'université Paris V, Jean-Claude Ricci, Professeur à l'université d'Aix-Marseille et Julien Broch, maitre de conférence à l'université d'Aix-Marseille.

Pour cette troisième conférence, l'AIP innovait puisqu'elle avait choisi de l'organiser en Salle des Actes, sous les figures tutélaires des juristes d'exceptions qui ont côtoyé notre faculté. C'est également sous leur regard que chaque année sont soutenues les thèses de doctorat. C'est donc en salle des actes que se concrétise une partie de la recherche en droit. Espérons que cette conférence a apporté sa pierre à l'édifice en impulsant la réflexion nécessaire à une étude plus approfondie du sujet sur l'avenir de l'Etat.

Toute recherche commence par une réflexion, toute réflexion commence par une question. Les intervenants qui se sont succédé ce 17 mars 2014 ont répondu à quelques questions et en ont surtout soulevé d'autres. Mais globalement, le fil conducteurs des interventions fut l'optimisme à propos de l'avenir de l'Etat, n'en déplaise aux thèses souhaitant sa destruction.

C'est ainsi par l'évocation des thèses marxistes et anarchistes qu'a débuté l'intervention du professeur Rouvillois. Celui-ci se

proposa de réfléchir sur l'avenir de l'Etat du point de vue interne, et plus spécifiquement sur les rapports qui régissent l'Etat et ses citoyens. Sa réflexion consista à analyser le nouveau citoyen qui ne se voyait plus comme un administré mais comme un client de l'Etat. Partant, ces attentes évoluent mais font néanmoins intervenir l'Etat, voire, le rendent indispensable. La pérennité de l'Etat est donc assurée par l'existence même du citoyen en particulier et de l'homme en général. Ce qui amène le professeur Rouvillois à conclure qu'avant que l'on puisse se passer de l'Etat, il faudrait que l'on puisse changer l'homme.

De la nature de l'homme, il en fut également question dans l'intervention du professeur Ricci, intitulé La construction européenne, chance ou poison ? Mais il s'agissait de la nature d'un genre spécifique d'homme, à savoir l'homme politique et sa responsabilité dans le désamour des citoyens pour la construction européenne. C'est en analysant les raisons du regard inquiet sans cesse porté sur la construction européenne que le professeur Ricci en arriva à la responsabilité du politique. La construction européenne est un processus inévitable que les politiques utilisent à des fins personnelles sans jamais expliquer les raisons de celle-ci et sa direction. Sur l'avenir de la construction européenne, le Professeur aixois prend le pari du volontarisme avec une implication nécessaire de la jeunesse. Sur l'avenir de l'Etat, il est plus optimiste en affirmant que l'Europe ne peut se passer des Etats, sans lesquels sa raison d'être n'est plus. En revanche, si rien n'est fait, l'Etat risque de disparaitre, mais il évoque la piste du suicide, de l'autodestruction, plutôt que de l'empoisonnement.

Prenant encore un peu de hauteur, M. Broch se proposait d'intervenir pour discuter de la place de l'Etat dans la mondialisation. En dépit des scénarios catastrophes brandis notamment par la CIA, M. Broch est lui aussi resté optimiste sur la question. En effet, force est de constater que les Etats n'ont jamais été aussi nombreux et que, mieux encore, de nouveaux Etats apparaissent régulièrement. Cela poussa l'historien du droit à analyser que la mondialisation est certainement une motivation supplémentaire pour les nationalismes divers. Il n'y a donc pas, comme certains peuvent le penser, une désintégration des Etats dans les espaces régionaux toujours plus nombreux.

Eu égard à ce qui fut énoncé dans cette Salle des Actes, il n'y a pas lieu de penser que la fin de l'Etat soit amorcée. L'optimisme doit être de vigueur mais ne doit pas se traduire par un immobilisme !

Il serait intéressant de pousser la réflexion lors d'une prochaine Conférence sur cette question qui couvre un domaine infiniment large. L'avenir de l'Etat pourrait alors être abordé sous un angle différent.

Nous remercions encore une fois tous les intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation ainsi que le public d’être venu en nombre.

|  |  |

|---|---|---|

|  |  |

|  |

Conférence n°2 - Qu'en est-il du droit naturel? (3 avril 2013)

Le mardi 3 avril 2013 s'est tenue la deuxième Conférence Portalis sur le thème du drot naturel et plus particulièrement de son actualité. Ci-dessous le programme de la conférence, dont les actes seront publiés dans l'édition n°2 des Cahiers Portalis (à paraître en avril 2015).

- Monsieur le Professeur Jean-Baptiste DONNIER (Université d'Aix-Marseille, Laboratoire de Droit privé et sciences criminelles).

-Monsieur le Professeur Frédéric ROUVIÈRE (Université d'Aix-Marseille, Laboratoire de Théorie du droit)

-Monsieur Julien BROCH (Maître de Conférences, Université d'Aix-Marseille, CERHIP).

|  |  |

|---|

Conférence n°1 - L'enseignement du droit (15 nov. 2012)

Le jeudi 15 novembre 2012 s'est tenue la première conférence Portalis de l'AIP sur le thème de l'enseignement du droit. Une centaine d'étudiants se sont retrouvés sur les bancs de l'amphithéâtre Dumas de la Faculté de Droit

d'Aix-en-Provence pour écouter les intervenants suivants:

- Monsieur le Professeur Didier TRUCHET (Université Paris II-Panthéon Assas, Président du Conseil National du Droit)

- Monsieur le Professeur Frédéric ROUVIERE (Université d'Aix-Marseille)

- Monsieur le Professeur Alfonso LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO (Université Complutense de Madrid)

- Madame Marie-Claude BERENGER (Présidente de chambre à la la Cour d'appel de Nîmes).

La qualité des intervenants et - surtout- des interventions expliquent ce succès pour une première conférence organisée par notre jeune association. Nul doute que les thèmes traités ont sensibilisé les étudiants sur l'état dans lequel se trouve l'enseignement du Droit en France et les importantes réformes qu'il nécessite. Car non, l'enseignement du Droit ne se résume pas aux commentaires d'arrêts (comme l'a très bien démontré le Professeur Rouvière). Non, l'enseignement du Droit ne se réduit pas à l'éternelle distinction entre droit public et droit privé. A l'heure actuelle, comme le soulignait le Professeur Truchet, "nous ne faisons plus

du Droit", et "faire du Droit", faire ce qui fait notre spécificité, est essentiel pour devenir de bons juristes et appréhender de la meilleure façon le milieu professionnel. Aussi, une réflexion sur une réforme de l'enseignement du Droit en France est indispensable. Les intervenants ont ainsi évoqué plusieurs pistes, et si le Professeur Escribano à travers le modèle espagnol, nous donne un exemple de réforme globale de l'enseignement juridique, des modifications progressives et une réforme en profondeur des institutions mais surtout des mentalités semblent aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Sans cela, le décalage évoqué par Mme Bérenger entre la théorie enseignée dans les Facultés et la pratique du Droit au quotidien continuera de s'accroitre.

|  |  |

|---|---|---|

|